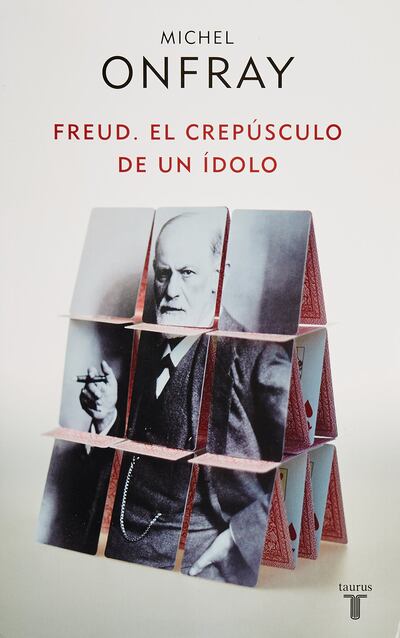

Traducido a veinticinco idiomas, autor de cincuenta libros, Onfray, nacido en la miseria y dejado por su madre en un orfanato a los diez años, se convirtió en bestseller en 2005 con su Tratado de ateología, con doscientos mil ejemplares vendidos en Francia. Ahora, en Freud, el crepúsculo de un ídolo, entra en la morgue a hacer la autopsia al cadáver de Freud y «mostrar que el psicoanálisis es el sueño más elaborado de Freud, un sueño, y por tanto una fabulación, un fantasma, una construcción literaria». Con bilioso humor, Onfray expone al fundador del psicoanálisis como un embustero adúltero, un codicioso advenedizo y un cocainómano obsesionado «por el éxito, el dinero y la fama».

Cada libro de Onfray es bienvenido por un sector del público y despreciado por otro. ¿Qué propone Onfray en términos generales? Con cierta truculencia, liga el hedonismo y la búsqueda política libertaria anudándolos en el cuerpo, sede de la individualidad. La verdad de un ser humano es su cuerpo, que, hasta el filo de la muerte, como en los campos de exterminio nazis, sigue siendo inexpugnablemente humano. Tal fisiología vuelta ontología —o viceversa— afirma al individuo; el resto es artificio ético, político o metafísico. Contra «las formas de campo de concentración posteriores a la liberación en los campos nazis», «fábricas, empresas y otros lugares organizados y administrados por el capitalismo», quiere acabar con la familia nuclear como modelo y reemplazarla por todo tipo de experiencia, acabar con el trabajo como fatalidad y limitarlo al propio abastecimiento, y hacer de la economía asunto de dominio individual, pues «antes los teólogos hacían la ley; ahora son los economistas».

Cuando apareció en Francia Freud, el crepúsculo de un ídolo, intelectuales influyentes como Bernard-Henri Lévy, Jacques Alain Miller o Elisabeth Roudinesco manifestaron indignación y repudio. Lévy publicó en el diario El País un lapidario artículo que acaba: «Me cuesta reconocer en este entramado de trivialidades, más necias que maliciosas, al autor de algunos libros —El vientre de los filósofos, entre otros— que tan prometedores me parecieron hace 20 años. El psicoanálisis, que ha conocido días peores, lo superará. No estoy seguro de que Onfray pueda hacerlo». Y Roudinesco dio su autorizada opinión en términos cargados de desprecio: «[Onfray] […] no sabe nada de la historia de Freud ni del psicoanálisis, copió a los antifreudianos e hizo una lista de errores que son más bien divertidos y que su editor no corrigió».

El Freud de Onfray, ególatra, manipulador y misógino, amante de su cuñada, se muestra servil ante los regímenes fascistas del momento, oculta sus influencias (la de Nietzsche, en especial) o les resta importancia (Breuer ya conocía el papel de la sexualidad en la neurosis), oculta errores de diagnóstico y falsifica datos para hacer creer que ha curado a gente a la que no ha curado. Onfray busca demostrar que el contenido del psicoanálisis no es universal, que es solo el de la vida de Freud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ahora bien, demostrar que el Complejo de Edipo, por ejemplo, solo lo tuvo Freud y nadie más que Freud, de modo que no sea aplicable a ningún paciente, es otra cosa. Por esta razón, el libro del impío Onfray me pareció menos letal de lo que esperaba. Pero los ataques que ha recibido son para mí tan buena señal que mi interés se renueva. Onfray siempre me pareció un escritor interesante, como se suele decir, «con salvedades». En este nuevo escándalo, el arribismo del que acusa a Freud me salta a la cara, durante la lectura, como si se volviera contra él, que parece a veces inflar nimiedades como si buscara notoriedad. Y, pese a ello, me inclinan a su favor la saña de un Lévy, con su apenas velada amenaza de exclusión («El psicoanálisis […] lo superará. No estoy seguro de que Onfray pueda hacerlo») o la bajeza de una Roudinesco, con su estúpida ruindad de gran señora indignada porque ha osado tocarla el jardinero. La rabia que causa me hace pensar si no habrá en Onfray más de lo que he visto hasta hoy. Michel Onfray era, para mí, un tipo divertido, un filósofo pop; no creí que buscara más que el triunfo editorial. Me pregunto qué se me habrá escapado. Lévy, pérfido, suave, le asesta el golpe de su sentencia de excomunión: «Me cuesta reconocer…». Si te (re) conocí, ya no te (re) conozco. Fuera del Parnaso, torpe. Roudinesco destila tanta malevolencia como si estuviera tomando el té con otras arpías: «copió a los antifreudianos [no llega a antifreudiano; para Roudinesco, en un salón de té Onfray no sería mozo, fregaría platos en la cocina] e hizo una lista de errores [“pobre chico, una lista, ja, ja”] que son más bien divertidos [“estos criaditos y su naïveté”] y que su editor no corrigió [“claro, hay gente que escribe buscando hacer dinero, y es necesario editarlos y ponerles zapatos y ropa interior para que sean negocio”]».

Onfray suele arengar al lector, pero yo lo creía demasiado «carismático» para un mundo hastiado ya de redentores. Y encontraba su hedonismo hardcore (por ejemplo, cuando pide más felación, onanismo, etcétera, como los filósofos cínicos) casi frívolo fuera del contexto de la actual burguesía europea. Pero la saña de sus detractores tiene que tener un buen motivo. Por eso, considero este libro como la oportunidad de ver con nuevos ojos tanto el caso de Sigmund Freud como el de Michel Onfray.

Onfray, como es habitual en él, da detalles raros, piezas de coleccionista. Y hay pasajes deliciosos. Como el del paciente que padece terror a afeitarse e incapacidad de beber cerveza. Tal vez inspirado por la piedad ante su terrible patología, Freud halla la clave: «Es lógico [sic]: de niño, debió presenciar una escena» donde la niñera se sentó con las nalgas desnudas «en un tazón de afeitar poco profundo lleno de cerveza “para hacerse lamer a continuación”» («¡Situación muy probable, en efecto!», estalla Onfray.) O la anécdota del colega de Freud que le pregunta si aplica su tesis del «cigarro onanista» a su propio hábito de fumar, y al que Freud dice: «En ocasiones, un cigarro no es más que un cigarro», dando pie al enojo de Onfray porque en «la docta teoría de Sigmund Freud, todo fumador del planeta chupetea el pecho de su madre» en «onanismo de sustitución», excepto Freud, «que se limita a fumar».

Ciertamente, el libro del vandálico Michel Onfray, desde este punto de vista, es muy recomendable porque resulta, sencillamente, de lo más divertido. Además, para Onfray el psicoanálisis no cura, funciona como placebo, pero nuestra cultura, asediada por los fantasmas de la locura desde las grandes crisis de la modernidad, ha hecho de él parte de su mundo al menos desde el pasado siglo XX, y lo sigue siendo, igualmente, hoy. Freud, el crepúsculo de un ídolo, llave del turbio consultorio de la Bregase, donde los mitos olvidados se apolillan, puede ser leído también como biografía de lo monstruoso por antonomasia, del inconsciente. En todo caso, el lector encontrará, sin duda, más de una perversa forma de disfrutarlo.