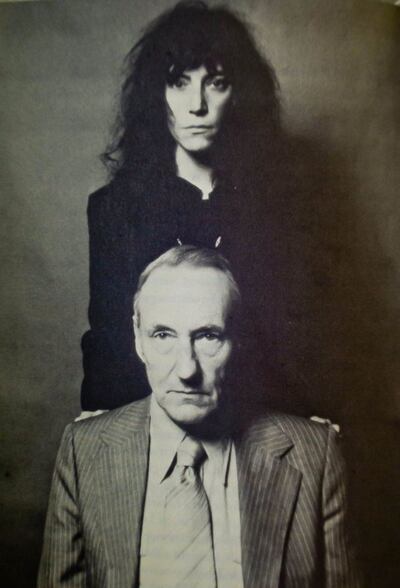

William Seward Burroughs, hombre dado al exceso y a la desviación de lo habitual en el consumo, el sexo y la literatura –drogadicto, homosexual, escritor experimental–, era un buen conocedor de las drogas y de sus efectos (en carne propia), un conocedor del poder absoluto en su forma más invasora y más íntima, que es la del poder que una sustancia puede llegar a tener sobre los actos, la mente y el cuerpo del que la consume. En su visión del control que somete a los individuos, Burroughs sabía de qué estaba hablando. Dedicó su vida entera a escapar de eso. Con apomorfina y un pensamiento tenaz e investigador, con metadona y una escritura rebelde. Es muy contemporáneo, por sus ideas, en nuestra sociedad de consumo, que es una sociedad de adictos.

Burroughs mató a su mujer por accidente en México, recorrió Suramérica en busca del yagé y en Tánger fue acumulando sobre la alfombra de su habitación, entre las hipodérmicas desparramadas, las notas que formaron El almuerzo desnudo (The Naked Lunch, 1959), el libro que completaría finalmente la gran trilogía de la Beat Generation, ocupando su sitio trinitario, aunque nada santo, junto a Aullido (Howl, 1956), de Allen Ginsberg, y En el camino (On the Road, 1957), de Jack Kerouac.

Burroughs había heredado, como todos sus descendientes, las regalías de su abuelo paterno, el inventor William Seward Burroughs, del que era homónimo, y que a su vez es un nombre, por cierto, importante en la historia de la computación. Un abuelo muerto prematuramente (tras una vida más bien sacrificada, antes del ascenso económico familiar por él logrado), de tuberculosis.

Tras pasar su época de estudiante en Harvard, Burroughs se fue a Nueva York, donde se dedicó a inyectarse heroína y conoció a los antes citados escritores beatniks Kerouac y Ginsberg. Publicó su primera novela, Yonqui, con el pseudónimo de William Lee, en 1953, precisamente gracias a las influencias editoriales de Ginsberg.

Para muchos, el cronista y profeta por antonomasia de los horrores presentes y futuros que corresponden al mundo que comienza a finales del siglo XIX y se extiende durante toda la primera mitad del siglo XX es Franz Kafka. Sin duda, eso es un acierto, o, al menos, no parece haber motivos para disentir.

Pero si ese es el terreno de Kafka, el cronista y profeta por antonomasia de los horrores presentes y futuros que corresponden al mundo que comienza con la segunda mitad del siglo XX, se extiende desde entonces hasta hoy y cubre todo lo que llevamos ya del siglo XXI, es William Burroughs.

En efecto, en diversos sentidos, cabe decir que nuestro mundo se está volviendo, ya no cada vez más kafkiano, sino cada vez más burroughsiano.

La dominación, el control, el poder ya no son representados en las novelas de Burroughs por la oscura e inapelable ley kafkiana, ni por el totalitario y sádico Estado orwelliano, sino por un mecanismo más perfecto, más difícil de combatir y hasta más difícil de detectar o de ver, porque es en parte uno mismo, el propio sujeto dominado, el propio cuerpo, pero enajenado, infectado, extraño, invadido, alienación que Burroughs explica mediante lo que llama el «álgebra de la necesidad», que sostiene un poder tan perfecto que se ha convertido en un poder «encarnado», en un poder biológico.

Burroughs habla de algo que pocos querríamos entender realmente, de algo cada vez más real en nuestros días. Por eso es tan importante hoy la presencia y la vigencia de las obras y las ideas de autores tan duros de roer como Burroughs.