Sabido es que el anarquismo asusta porque no reconoce autoridad ni fronteras y es enemigo de la idea de Patria, entidad metafísica que corono adrede con la opresiva pompa de una mayúscula, espejismo útil para favorecer la concentración de poder conforme al modelo del Estado-nación y para que las burguesías nacionales se beneficien tanto de las alianzas interestatales como de su propia hegemonía interna. Útil para imponer la mentira de una supuesta comunidad de intereses entre los explotados y sus verdugos e impedir que los muchos que nacen exiliados dentro de sus propios países –que siempre son propiedad de unos pocos– se reconozcan, por encima de nacionalidades y banderas, como una sola fuerza capaz de cambiar el mundo: de ese milagro, la patria es enemiga.

Por eso, en todos los procesos de desarrollo y expansión del capitalismo el espejismo de la patria ha integrado el discurso hegemónico, que en Latinoamérica sostiene mitos fundacionales de independencia (independencia de una colonialidad que solo cambió de nombre) que legitimaron a las élites dirigentes desde el principio.

Los tres grandes anarquistas latinoamericanos

«La patria no es nuestra madre», exclamaba en Méjico Ricardo Flores Magón, «¡es nuestro verdugo!», «No eres tú mi compatriota», escribía en Paraguay Rafael Barrett, «sino el proletario de la nación vecina», y «a no dejarse alucinar por la grosera farsa del patriotismo y a reconocer que en el mundo no hay sino dos patrias: la de los ricos y la de los pobres» exhortaba en Perú, citando al espartaquista Karl Liebknecht, Manuel González Prada.

Son los tres grandes anarquistas latinoamericanos. El mayor y el más longevo, Manuel González Prada, vivió entre 1844 y 1918; Ricardo Flores Magón, el segundo, entre 1873 y 1922; y Barrett, dos veces el más joven, porque fue entre los tres el que nació más tarde y el que se extinguió más pronto, entre 1876 y 1910.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la obra de los tres suele atribuírsele un carácter fragmentario –excusado como propio, en el caso de Flores Magón, del hombre de acción; y en el de Barrett, del muerto prematuro–. Los tres repudiaron el principio de autoridad y a los tres los volvieron autoridades intelectuales y morales una vez muertos; si alguien creyó que el español escaparía de la canonización por extranjero, se equivocó: terminó igualmente asimilado a los circuitos estatales y turísticos de la respetabilidad, y los aparatos institucionales de tres Estados se apropiaron póstumamente de estos tres enemigos del Estado.

Devinieron motivos de ese orgullo vicario que, con cita de Schopenhauer de por medio, denostó González Prada pero para banquete del cual, con sus escritos inmediatamente posteriores a la derrota de Perú contra Chile en la Guerra del Pacífico, se sirvió él mismo en bandeja. Por ese error juvenil, si hoy a González Prada la derecha –como hace con todo lo capaz de fomentar la identidad nacional– lo usa de escarapela, la izquierda –la izquierda del sistema– lo pinta como profeta de un supuesto nacionalismo solidario, entendiendo por tal el de una nación peruana mestiza y homogénea que integre en su totalidad sin grumos el mundo indígena.

¿Nacionalismo solidario? ¿Un anarquista, profeta de una nación?

¿Qué ha podido pasar, en los casi dos siglos que nos separan de su época, con Manuel González Prada?

Libros y panfletos

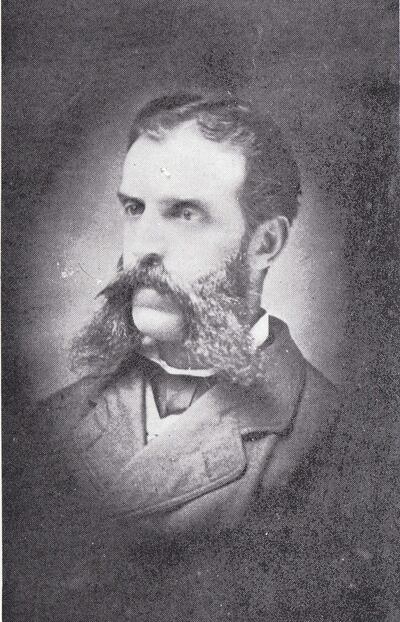

Manuel González Prada nació en 1844 en Lima y murió en 1918 en su ciudad natal. Narrador esporádico y poeta que trajo un soplo de aire fresco con sus ensayos métricos, su adaptación de formas estróficas francesas, italianas, inglesas y alemanas y su veta satírica, es celebrado sobre todo por sus discursos y artículos, su prosa de combate, aparecida en publicaciones periódicas y efímeras y después compilada en libros. Libros, en vida publicó solo cuatro: Pájinas libres y Horas de lucha, que recogen justamente esas prosas, y Minúsculas y Exóticas, poemarios. Son póstumos Bajo el oprobio, Anarquía, Nuevas páginas libres, Figuras y figurones, Propaganda y ataque, Prosa menuda y El tonel de Diógenes.

Paradoja en un irreverente como González Prada es la reverencia por su figura que suele poner sus ideas más allá de todo debate sensu stricto. Si cuando las enunció impactaron en gran medida por su capacidad de desnudar el absurdo de lo aceptado como evidente por el consenso social, esta reverencia logra hoy el efecto contrario: congela lo que era móvil, vuelve paralizante lo que otrora agitaba. Así, González Prada, que se mofó de una sociedad que se inclinaba –y se inclina– ante privilegios arbitrarios que reviste de prestigio, que no dudó en exponer los vergonzantes secretos de su propia clase social como trapos sucios al sol en publicaciones masivas y discursos públicos, no pudo evitar que el hambre patriótico de figuras de autoridad lo consagrara tanto que actualmente cuesta imaginar lo chocante que debió haber sido ese ejercicio suyo.

Pero si él desertó de la clase a la que pertenecía por nacimiento, su sátira de esa élite debería indicarnos que su poder político y económico descansa parcialmente en el hecho de que en el campo cultural aparece como civilizada y civilizadora, disfrazando la barbarie –en el sentido que da nuestro autor al término– de su dominación espuria con una superioridad que González Prada señala una vez y otra como falsa.

Y ese señalamiento no solo es liberador –porque sin él son los propios excluidos los primeros que, en su mente, se excluyen a sí mismos–, sino que, además, en las zarpas de González Prada, es hilarante. Y en el corrosivo humor y la clara eufonía de la prosa con que lo desenmascara todo vibra la deliciosa violencia de una vocación guerrera. Hasta el libro, como fuente de prestigio intelectual, forma parte de ese mundo mistificador que disfraza a dominadores y dominados de, respectivamente, civilizados y bárbaros: el periódico, el panfleto, el pasquín serán, por eso, más adecuado y plebeyo soporte de sus ideas.

(Continuará…)