Se atribuye al gramático alejandrino Apión el primer «libelo de sangre», airadamente desmentido por el historiador judío Flavio Josefo en su Contra Apión. Apión, quien afirmó que cada año los judíos asesinaban a griegos para ofrecerlos como sacrificio ritual en el altar de su templo, daba detalles adicionales sobre las actividades de los supuestos asesinos en tales ceremonias –según el erudito alejandrino, devoraban las entrañas de la víctima y declaraban bajo juramento enemistad contra todos los griegos (según se lee en la venerable traducción latina –el original de Apión, en griego, no ha llegado hasta nosotros–, «Ejus corpus sacrificare secundum suas solemnitates et gustare ex ejus visceribus et jusjurandum facere in immolatione Graeci, ut inimicitias contra Graecos haberent»). Pero aunque el debate entre Apión y Flavio Josefo tuvo lugar en el siglo I de nuestra era, no será hasta entrada la Edad Media que los llamados «libelos de sangre» empiecen a proliferar en Europa. Y desatando la ira general –o materializando violentas pasiones larvadas–, nos dejarán, entre otras historias trágicas, la memoria sangrienta de un Domingo de Pascua del siglo XV.

Lea más: El reino sin tiempo

Como antecedente contamos con el primer caso medieval de un libelo de sangre que se registra históricamente: durante la Semana Santa del año 1144, en las afueras de Norwich, Inglaterra, se encontró el cuerpo mutilado y con signos de tortura de un joven aprendiz de curtidor, morador de esa ciudad, llamado William. El crimen dio lugar a acusaciones de homicidio ritual que culpaban a los judíos de la localidad. A la breve vida del infortunado aprendiz, posteriormente convertido en santo, St. William of Norwich, San Guillermo de Norwich, dedicó en 1173 su obra The Life and Miracles of St. William of Norwich el hagiógrafo Thomas de Monmouth, quien, según el célebre escritor de relatos de terror M. R. James y el editor Augustus Jessopp, que la publicaron en 1896, partió del libelo de sangre difundido por un judío converso, Theobald de Cambridge, quien culpó de la muerte del joven William a los judíos y les atribuyó rituales anuales semejantes a los descritos siglos antes por el alejandrino Apión.

La muerte de William de Norwich fue seguida en los siglos posteriores por cada vez más libelos de sangre, que desataron persecuciones, expulsiones y muertes de personas y comunidades judías en toda Europa.

Así llegamos a nuestra historia pascual, que sucede en el siglo XV y tiene en su centro la fatídica figura de Johannes Hinderbach, hoy recordado principalmente –si acaso lo es– por sus cargos de homicidio ritual contra la comunidad judía de Trento cuando era obispo de dicha ciudad italiana. En la cual, el Domingo de Pascua del año 1475, apareció el cadáver cruelmente mutilado de un niño de dos años llamado Simón. Incitados por el obispo, los magistrados locales arrestaron a veintitrés judíos, dieciocho hombres y cinco mujeres. Acusados de asesinar al niño, confesaron, bajo tortura, que lo habían sacrificado para oficiar rituales con su sangre. Es sabido, por sentido común, que las confesiones bajo tortura no merecen crédito, y el papa Sixto IV envió un legado a investigar in situ. El legado, reacio a creer en la culpabilidad de los acusados, tuvo que huir de la furia de los habitantes de Trento, alentados en sus sospechas contra los judíos por Hinderbach.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: La gallina industrial de los huevos de oro

Quince de los reos fueron condenados a muerte y quemados vivos en la hoguera. El pequeño Simón, cuyo inocente cadáver había encendido la ira de la población, fue canonizado, y mucho después, ya en la segunda mitad del siglo XX –en 1965–, eliminado del santoral por otro papa, Paulo VI, quien reconoció que el juicio había sido un fraude, y la acusación, un libelo de sangre.

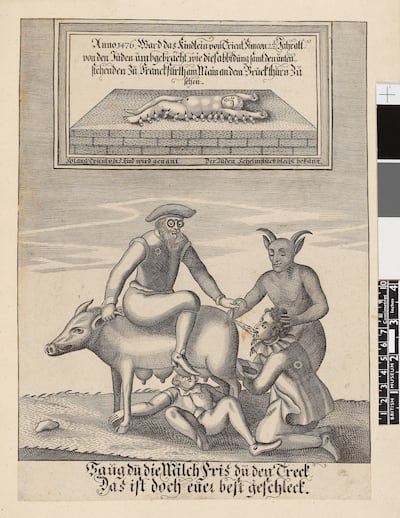

En la parte superior del grabado que ilustra esta página vemos una suerte de altar, con el cuerpo yacente y torturado del pequeño Simón, cuya muerte tiñó de rojo un Domingo de Pascua como hoy, hace casi seis siglos. Debajo hay un cerdo –o más bien cerda, por las ubres que le cuelgan del vientre– sobre cuyo lomo un judío cabalga, sentado al revés, mirando hacia atrás, cuya leche otro judío mama y cuyo excremento un tercer judío, asistido por el Diablo, engulle. El grabado, anónimo, que actualmente se conserva en el Museo Británico, fue impreso en 1618 en la ciudad alemana de Fráncfort del Meno (Frankfurt am Main).

Que los libelos de sangre proliferasen en Europa desde la muerte de William de Norwich indica que ese crimen no fue el origen sino, por el contrario, el síntoma de oscuras tensiones que ya se incubaban. Tensiones que alimentan una corriente impredecible, resistente a la mirada histórica –de la cual resguardan, inescrutables, las tinieblas de su misterioso núcleo–, que desemboca en las grandes tragedias. Descifrarlas nos diría mucho –más de lo que quisiéramos saber– no solo sobre las sociedades del pasado, sino también sobre nosotros mismos.